요즘 바깥에는 따뜻한 햇살과 시원한 바람이 가득합니다. 미세먼지도 없고요(꽃가루는 좀 심한 것 같긴 합니다). 지난 주말, 날씨가 좋아서 오랜만에 친구와 근처 학교 운동장에서 캐치볼을 하고 놀았습니다. 운동장에는 아빠와 함께 캐치볼을 하고 노는 어린 아이도 있더군요.

한 30분 정도 공을 던지고 놀았을까요. 오랜만에 하는 캐치볼에 어깨가 아팠는지 바닥으로 패대기를 치는 어이없는 공을 날리고 말았습니다. 민망함에 머쓱하게 공을 주우러 가는데, 옆에서 공을 던지던 아이가 “어른이 왜 이렇게 못해요?”라고 물어보더군요. 이 녀석이... 딱밤이라도 때려줄까 마음을 먹던 순간, 아이의 아버지가 말했습니다. “아저씨한테 무슨 말이야. 죄송하다고 해!”

우울해졌습니다. 아직 마음은 어린이인데, 언제 이렇게 커버려서 아저씨가 됐는지..

그래서 오늘은 아직 어른이 되지 못한, 저와 같은 ‘어른이’의 이야기를 해보고자 합니다.

저는 생텍쥐페리의 [어린왕자]를 참 좋아합니다. 특히나 가장 좋아하는 문장은 서문의 ‘모든 어른은 어린이였다’는 말인데요.

사실 어린 시절에는 나이가 들고 민증이 나오면 그냥 뚝딱! 하고 어른이 되는 것이라고만 생각했더랬죠. 그래서 [어린왕자] 속 어른의 모습, 그러니까 권위적인 왕과 남들의 칭찬을 갈구하는 허영꾼, 삶의 이유를 상실한 술주정뱅이, 이해할 수 없는 사업가의 행태와 자신의 일에 자부심 없이 기계적으로 주어진 일만 반복하는 가로등 켜는 사람 모두 나와는 다른 모습일 거라 생각 했었습니다. 그래서 ‘모든 어른은 어린이였다’는 말을 “어린이 여러분들은 저렇게 살지 마세요!”라고 받아들이곤 했었죠.

그런데 어른이 되고 사회생활을 하며 여러 사람들을 만나고 나니, 저 어른들 모두 아직 순수한 면모를 갖고 있는 ‘어린이’와 다르지 않다는 걸 깨닫게 됐습니다. 그러니까 결국 ‘모든 어른은 어린이였다’는 말은, 그 순수함을 애써 감추고 살아가는 어른의 노고를 표현하는 말과 같아 보입니다.

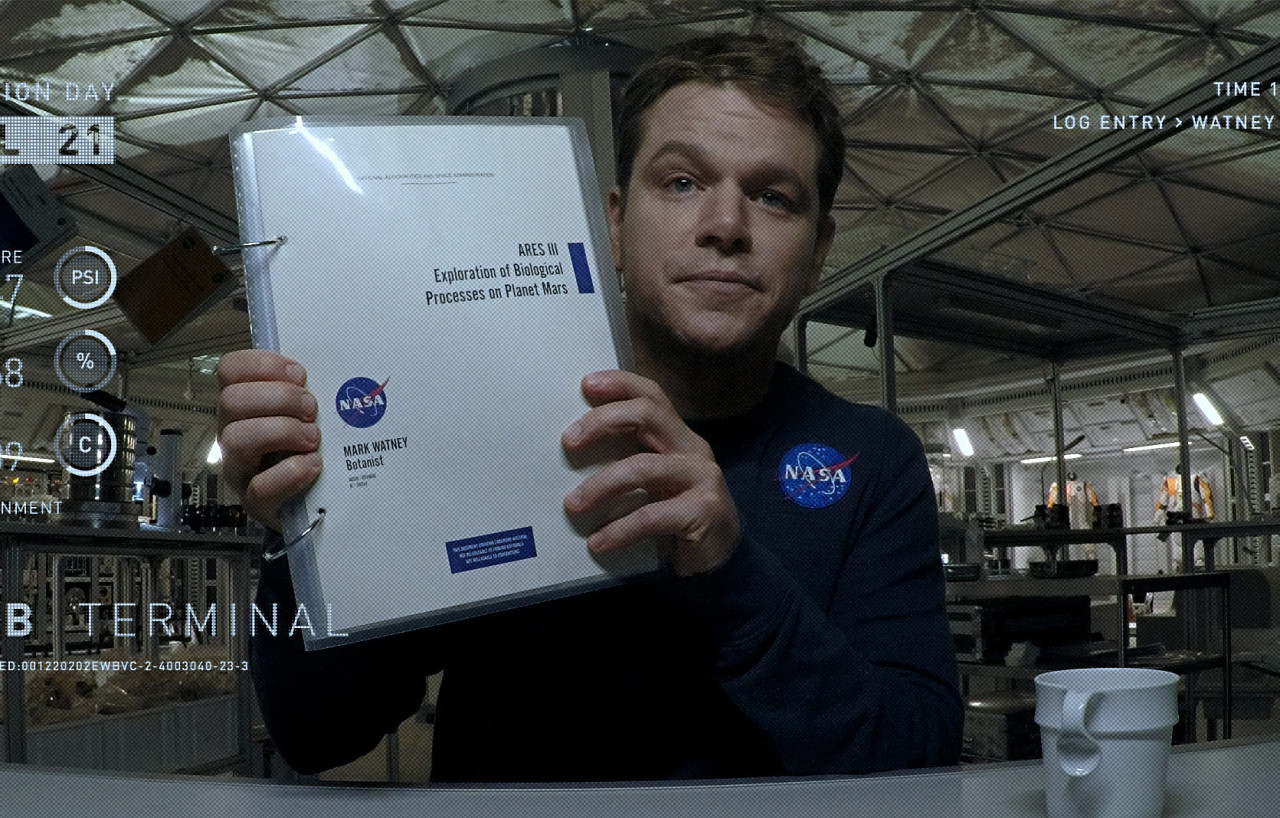

영화 <마션>(2015, 리들리 스콧 감독)의 주인공 마크 와트니(맷 데이먼)는 식물학자 겸 기계공학자로서 능력을 인정받아 화성탐사에 나선 아레스3 팀 소속의 아주 멋진 어른입니다. 아마 성공적인 탐사 이후에 돌아가게 될 지구에는 부와 명예 등등 아주 많은 것들을 쌓아두고 있을 테지요. 그런 그가 화성에서 불의의 모래폭풍으로 인해 홀로 화성에 낙오됩니다. 동료들은 그가 죽었다고 생각하고, 우주선 헤르메스 호는 매몰차게 지구로 떠나고 말지요. 물론 다들 아시는 것처럼 그는 죽지 않았습니다.

이후 영화는 계속 지구와 화성을 오가며 진행됩니다. 특징적인 것은 지구에서는 계속 ‘왜 화성으로 다시 가야하는지’ ‘왜 마크 와트니를 구할 수 없는지’ 등 <왜>에 대한 설전이 이어지는 반면, 화성의 마크 와트니는 ‘어떻게 굶주림을 해결할 수 있는지’ ‘어떻게 살아내야 하는지’ 등 <어떻게>에 대한 고민이 이어진다는 겁니다. 저는 이 <왜>와 <어떻게>의 차이가 어른과 어린이를 구분하는 가장 중요한 지점이라고 생각합니다.

먼저 지구의 모습을 살펴볼까요. 나사(NASA)는 기자회견에서 “마크 와트니가 죽었다”고 발표하면서 ‘왜 그가 죽었는지’를 설명하죠. 또 그가 살아있다는 사실을 알게 되었을 때에도 테디 샌더스 국장은 “이득이 없다”는 이유로 구조를 거부했고, 화성 임무 책임자인 빈센트 카푸어는 “와트니 가족에 대한 동정심으로 의회의 지원을 받을 수 있다”고 반론하죠. 한 인물의 삶과 죽음조차도 목적을 위해 철저하게 이득과 이유, 정당성을 근거로 만듭니다. 지극히 어른의 모습입니다.

반면 화성의 마크 와트니는 ‘왜 내가 다시 지구로 돌아가야 하는 가’를 고민하지 않습니다. 참 아이러니하죠? 보통 <그래비티> <인터스텔라> <더 문>과 같이 우주에 고립된 인물은 <왜>에 대한 철학적 물음에 집중했었는데, <마션>에서는 그 물음에는 관심도 없는 것처럼 ‘어떻게 살아야 할까’에 집중합니다. 사실 우리 모두 어릴 때는 ‘오늘은 뭐하고 놀까’라는 식으로 <어떻게>만 고민했던 것을 기억하시나요? 그래서 영화는 무겁고 우울하기 보단 세상 유쾌하고 발랄한 정서가 가득합니다.

그래서인지 그는 지구의 어른들이 가진 상식과 상징에서 거리를 둡니다. 폐기물 취급받던 인간의 배설물은 생명 연장의 가능성이 되고, 종교적 상징인 십자가는 불쏘시개가, “화성에선 감자를 키울 수 없다”는 상식을 깨기도 하고요. 상식을 벗어나는 그의 모습은 마치 B612에 홀로 살아가던 어린왕자가 모자 그림을 처음보고서 ‘코끼리를 삼킨 보아뱀 같다’고 이야기 하는 것처럼 보입니다. 처절할 수밖에 없는 상황에서도 그 엉뚱함에 웃음이 흘러나옵니다. 아니 웃음 수준이 아니라 일면 놀이로 보이기까지 하지요.

지구의 어른들은 마크 와트니에게 “위험하니까 하지 말라”는 말을 반복합니다. 그럼에도 그는 직관적이고 충동적이게도 이동거리가 30km에 불과한 로버로 그 두 배가 넘는 76km를 이동한다거나, ‘위험하니 접근하지 말라’던 어른들의 경고를 무시하고 방사능 물질로 몸을 덥히기 까지 합니다. 그 행동에 따른 부작용과 위험이 어떻게 닥칠지 모르는 상황. 그래도 그는 상황에 대한 걱정보다 들을 노래가 단지 디스코밖엔 없다는 푸념만 늘어 놓으며, 본인만은 여유롭죠. 어찌저찌 해서 지구와 통신이 가능해졌을 때도 쌍욕을 늘어놓는 등 ‘어른이 맞는가?’라는 생각을 하게끔 만들 정도입니다.

-----------------------------------------------------------------

우리가 <마션>을 보면서 즐거움을 느꼈던 건 바로 이렇게 자유롭게 일탈하는 어른의 모습에서, 화성에서 생존해 나가는 마크의 성취에서 ‘어른의 이성적 판단이 늘 옳은 것은 아니다’라는 데서 일종의 쾌감을 느꼈기 때문은 아닌가 싶습니다.

하지만 언제나 그렇듯 일탈의 전제 조건은 다시금 일상으로 돌아와야 한다는 것이기에, 마크 와트니는 다시 지구로 돌아와야만 합니다. 사실 조금은 아쉬울 수 있습니다. 자유롭게 뛰놀던 화성을 벗어나 다시 일상의 규범이 가득한 어른의 세상 지구로 돌아와야 한다는 게요. 하지만 마크 와트니는, <마션>은 끝까지 어린이의 순수를 잃지 않는 게 중요하다고 역설합니다.

우여곡절 끝에 지구로 귀환을 시도하는 마크 와트니. 그의 “Good bye, Mars”라는 대사는 어린 시절을 추억으로 남겨둔 채 살고 있는 우리네 모습 같기도 하지만, 동시에 흘러나오는 데이빗 보위의 명곡 <Starman>의 가사처럼 “아이들을 춤추게 냅두라”는 흥겨움도 간직하고 있습니다. 더불어 마크 와트니의 입가엔 아직도 장난스런 미소가 짙습니다. 마치 앞으로 다가올 새로운 어른의 삶은 계속 흥겹고 설렐 거라는 어린 날의 이상처럼요.

결국 이 설렘과 함께 마크 와트니는 화성을 떠납니다. B612와 같이 어느 방향으로든 갈 수 있는 가능성의 실현. 여기서 그가 바라보는 깜깜한 우주의 아득함은 더 이상 막막하지 않습니다. 어디로 날아가야 할지 명확히 알고 있으니 말이지요. 비록 마크 와트니를 둘러싼 사방의 암흑이 정확한 방향의 가늠을 방해하지만, 그는 동료들을 향해 정확한 방향으로 날아갑니다.

엔딩 시퀀스. 지구로 돌아 온 마크 와트니는 장난스런 화성에서와는 달리 지적이고 멋진 모습입니다. 조금은 서운하기까지 했지요. 하지만 그의 하루가 다른 단어도 아닌 DAY 1(첫째 날)로 표현되는 건 새롭게 성장한 그의 앞날을 더 기대하게 합니다. <아메리칸 뷰티>에서 케빈 스테이시가 말했던 ‘오늘은 내 남은 인생의 첫 날이다’라는 말처럼, 삶에 지친 어른에게 필요한 태도는 언제나 ‘첫날’처럼 언제나 ‘가장 어리게’ 살아가는 것 아닐까요?

'꼬영이' 카테고리의 다른 글

| "탐 크루즈, 날 가져요..ㅠㅠ" 36년의 간극을 채우는 여전함 (0) | 2022.06.25 |

|---|---|

| 완빤치맨 마동석, 내가 그에게 열광하는 이유 (0) | 2022.06.05 |

| 어쩌면 개같은 삶도 나쁘지는 않은 것 같다 <아모레스 페로스> (0) | 2022.05.01 |

| 흐드러진 벚꽃을 바라보다. “꽃은 언제고 다시 피어난다 <4월 이야기>” (0) | 2022.04.15 |

| 어느 날, 옷장을 정리하다. “보물과 그딴 것의 사이 <악마는 프라다를 입는다>” (0) | 2022.04.03 |